编者按:集成电路产业作为技术密集型产业,对于人才的需求愈发旺盛。高需求之下,却是不小的“人才缺口”,这也逐渐成为制约产业发展的一大要素。

美国、欧洲和亚洲在集成电路产业人才培养方面形成了各自独特的模式。南山所人才发展研究中心将从美国、欧洲、亚洲在集成电路产业人才培养方面的典型做法和模式切入,分析其特点、优势和挑战,以期为相关领域的人才培养提供有益的借鉴和启示。

美国集成电路人才培养特点

“芯片与科学法案”签订于2022年8月。美国总统拜登认为,这将引发美国半导体产业的复兴,并在美国全境创造高工资工作岗位,实现包容性增长。但是,要想实现这一目标,必须在接受半导体制造投资的地区确保具备必要技能的人才或在其他地方吸引具备资格的人才。

今年7月,美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示,到2030年,美国半导体行业将面临约6.7万名人才的缺口。预计到2030年,美国芯片行业的员工人数将从今年的约34.5万人增至46万人,美国将无法填补这一人才缺口。9月,美国商务部部长雷蒙多在议会证言中反复强调,申请芯片法案资金的公司必须向政府提交劳动力计划。

南山所人才发展研究中心通过比较,整理了美国集成电路产业人才培养和组织模式,主要有以下特点:

——学术教育与产学研合作。美国有多所顶级的工程学院和研究机构,如麻省理工学院、斯坦福大学等,在电路设计、集成电路工艺、芯片测试等方面课程体系完备,它们为集成电路产业培养了大量的专业人才。同时,许多企业与学术机构建立紧密的合作关系,为学生提供实习、研究和工作机会,从而培养与产业需求相匹配的人才。

——专业培训与职业发展。除了传统的学术教育,美国还设置有各种专业培训和认证课程,如计算机工程师(CPEng)和项目管理专业人员(PMP)等,为集成电路行业提供了多样化的技能人才。同时,美国的IEEE(电气和电子工程师协会)等专业组织,为行业专家提供了交流和发展的平台,搭建完善的职业发展体系和网络。

——研究与发展。美国政府和私营部门都投资于集成电路的研究与发展,促进技术创新和产业升级。如美国国防先进研究计划局(DARPA)在2017年、2022年分别推出“电子复兴计划(ERI)”和“下一代微电子制造(NGMM)”,旨在确保美国在下一代微电子领域的领先优势。

此外,美国为了维持其在半导体与集成电路行业的竞争力,通过“芯片法案”以吸引企业在美大量新建晶圆制造厂。为了加快补足相关的人才缺口,美国通过对韩国和中国台湾增加签证的途径来引进相关的晶圆制造技术人才。

比利时微电子研究中心

比利时是欧洲创新强国之一,在微电子、医药等方面具有国际先进水平。比利时微电子研究中心(IMEC)成立于1984年,是基于鲁汶大学微电子系基础上创立的一个非盈利性组织。30多年来,IMEC从一个地方性微电子研究中心发展成为欧洲最大、世界领先的产业共性技术研发平台,探索出了一条成功的新型研发机构发展之路。

IMEC的成功,得益于其一直秉承着“纳米电子和数字技术领域全球领先的前瞻性重大创新中心”的发展定位,形成了一系列从“0”到“1”的原始创新,联合世界范围内的最具实力的微电子企业,共享研发经费与人力资源,瞄准最前沿的产业共性技术,联合攻关。

——“产学研”结合的决策管理体制。为了保证IMEC的中立性、独立性,同时平衡和协同政府、高校和企业间的关系,IMEC采用类似“官产学”的管理体制,即组织中的1/3是政府官员、1/3是产业界代表、1/3是知名高校的教授,保证创新研发的目标是基于现实的产业前沿需求,从而有利于构建面向未来技术的商业生态,以持续引领半导体与集成电路的技术发展。同时,IMEC还会邀请半导体与集成电路领域知名的国内外学者和企业高管共同组建科学顾问委员会,为董事会的决策提供建议。

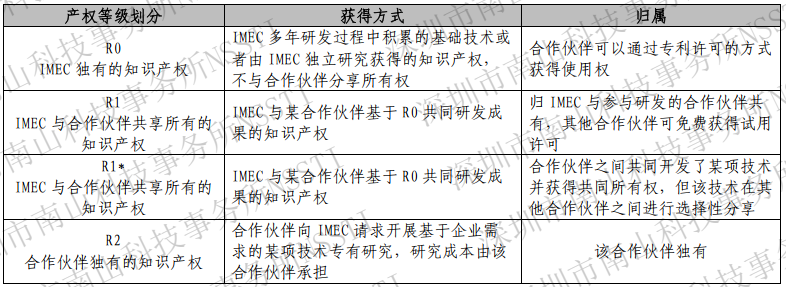

——“产业联盟项目”多边合作体系。IMEC在1991年创立了产业联盟项目(IIAP)计划,是与全球企业开展联合研究的合作模式,被公认为国际微电子界研发合作最成功的模式。产业联盟项目通常联合全球几十家知名企业,形成多学科大团队的协作关系,聚力开展领先市场3-8年的项目研究,以攻克在产业应用中的技术瓶颈。该项目模式的关键在于建立了权责清晰的合作规则,充分考虑了参与研发的各利益主体对于知识产权归属方面的诉求,对联合项目研究成果预期产生的知识产权进行严格的分类管理,有效地帮助IMEC增强全球产业优势资源的整合能力。

图:IMEC知识产权分类管理规则

——“剥离式”技术成果转化模式。在研究成果具备商业化的可行性时,IMEC通过技术转让或孵化子公司的形式将其剥离,从而避免与合作伙伴产生商业竞争关系。技术转让方面,IMEC采取“Know-How”的转移形式,提供相应的研究报告和培训,以帮助其真正理解和掌握相应的技术工艺。针对具有应用价值但没有外部公司引入的技术,IMEC通常会将相关人员进行分离,以一次性买断的方式将技术转让给该子公司,以换取5%-15%的股权,并由IMEC成立的股权公司统一进行管理,帮助其孵化子公司。

日韩集成电路人才战略布局

日本和韩国的集成电路产业人才组织模式都注重人才培养、政府和企业共同投入、人才激励机制建设、人才交流和合作等方面。同时,两国也根据自身的情况和发展需求,采取了不同的人才组织模式,为产业的持续发展提供了有力支持。

日本的企业在人才培养中起到了更大的作用,它们通过内部培训和提供实践机会等方式,培养了大量的集成电路人才。2022年,日本与美国签订了“半导体合作基本原则”明确了以互补为核心,加强具有较高技术能力的研发机构和企业相互派遣研究人员和建立学术的合作关系。同时,日本将设立“技术研究组合最尖端半导体技术中心”,美国则建立“国家半导体技术中心”,用于促进两国人才交流以及推动研究成果的技术量产。

韩国则更加注重政府和企业之间的合作,政府通过制定政策和提供资金支持等方式引导企业的发展。在2020年的《人工智能半导体产业发展战略》中提出要创建人工智能半导体学院,通过在大学内设立人才培养中心以及构建企业与政府合作关系,培养人工智能半导体应用型人才。2021年在“K半导体战略”中提出要夯实半导体与集成电路产业人才基础,通过设立半导体专业,培养14400名大学本科人才;通过设立产学研项目和“企业参与型”课程,培养7000名硕博人才;通过向企业职工提供实操培训,培养13400名技能人才。

通过观察对比,南山所发现,美国的集成电路产业人才培养模式注重创新和商业化,欧洲的集成电路产业人才培养模式注重合作和国际化,亚洲的集成电路产业人才培养模式注重实用性和规模化。美欧亚等地区在集成电路产业人才培养方面形成了各自独特的模式,这些模式对产业的发展起到了积极的推动作用。亚洲拥有世界上最大的集成电路市场,中国在产业链条中的位置举足轻重,如何吸引和培养适应技术进步和市场变化需求的集成电路产业人才,是急需研究和解决的课题。